7月1日-6日,仲恺农业工程学院陶河镇农村科技特派员团队联合农业农村部岭南特色食品绿色加工与智能制造重点实验室在汕尾市海丰县陶河镇举办“农村科技特派员暑期学校”,并开展系列活动。这场集科技助农、文化赋能、校地协同于一体的实践育人行动,正通过政产学研用深度融合,为当地特色农业发展持续注入新动能,成为高校助力“百千万工程”、服务乡村振兴的生动注脚。

校地携手启新篇:从开班启航到合作扎根

7月2日上午,暑期学校开班仪式在陶河镇人民政府隆重举行。仲恺农业工程学院副校长肖更生,科学技术部部长王琴,副部长陈青春,陶河镇党委书记施国标,党委副书记、镇长蔡佳敏等校政代表齐聚一堂。王琴在动员讲话中强调,乡村是青年成长的“试炼场”,鼓励暑期学校学员以“泥土劲”“创新劲”“持久劲”深耕田野。肖更生为学员代表授旗的庄重时刻,点燃了在场青年学子“用青春之姿回应时代召唤,以专业所长服务乡村发展”的热情。

同日,仲恺农业工程学院与汕尾市青穗农业农场共建校外实践教学基地正式揭牌,标志着校企合作迈出实质性步伐。“基地将成为‘懂农业、爱农村、爱农民’人才的培育摇篮。”肖更生表示,学校将推动智力资源与产业需求精准对接,着重培养“下得去、用得上、留得住”的农业人才。

当天下午,海丰县农村科技特派员助力“百千万工程”经验分享会同步举行。仲恺农业工程学院陶河镇农村科技特派员团队代表张眉分享的“科技+文化+品牌”模式引发共鸣:从提升番薯叶、铁皮石斛、荔枝等特色农产品种植技术,到研发“护国菜”预制菜、开发番薯叶系列文创产品(含吉祥物IP、明信片等20余类衍生品),再到通过视频、直播等让农产品“出山”,生动诠释了农村科技特派员如何成为乡村振兴、产业发展的“催化剂”。

多维实践赋新能:科技、法治、文化共绘振兴图景

田间课堂播撒科技种子。“原来荔枝能保鲜72小时以上!”在陶河镇新时代文明实践所,现场演示的冷链保鲜技术让陶河中学学生惊叹不已;汕尾市青穗农业农场,学员们更将理论转化为实践,从智能温控逻辑到滴灌节水技术,从“广薯菜9号”“广薯菜10号”等薯叶新品种到系列文创产品,科技知识在互动中浸润人心。

普法宣传点亮陶河村巷。七月的烈日阻挡不住服务三农的脚步,普法宣传组学员走村入户,以“拉家常”方式解读土地流转、宅基地使用等法律知识,“政策解读+案例分析+现场答疑”的模式让普法手册变成村民易懂的“生活指南”。“原来宅基地使用有这么多讲究!”村民王大伯的感慨,道出了此次普法宣传的实效。

文化赋能激活乡土记忆。暑期学校原创历史舞台剧《一叶护山河》成为文化赋能的亮点——该剧以南宋崖山海战为背景,再现了宋少帝赵昺流亡途中被赠予“番薯叶汤羹”并赐名“护国菜”的动人故事,以及陆秀夫背负幼帝殉国、诠释民族气节的悲壮一幕。剧情巧妙融合岭南农耕元素,作为文化赋能乡村的生动实践,在陶东小学文艺联欢会和陶河镇杨西村乡村振兴晚会两度上演,赢得满堂喝彩!

直播助农打通产销链路。“家人们看过来!这颗百香果是维C小金矿!”——系列助农直播中,学员们走进荔枝园和农场沉浸式讲解,以大学生助农的视角推介当地特色农产品。从黄金百香果到凤山红灯笼荔枝,助农直播不仅展现了岭南农特产的魅力,更搭建起田间到餐桌的直连通道,为农产品上行注入青春动能。

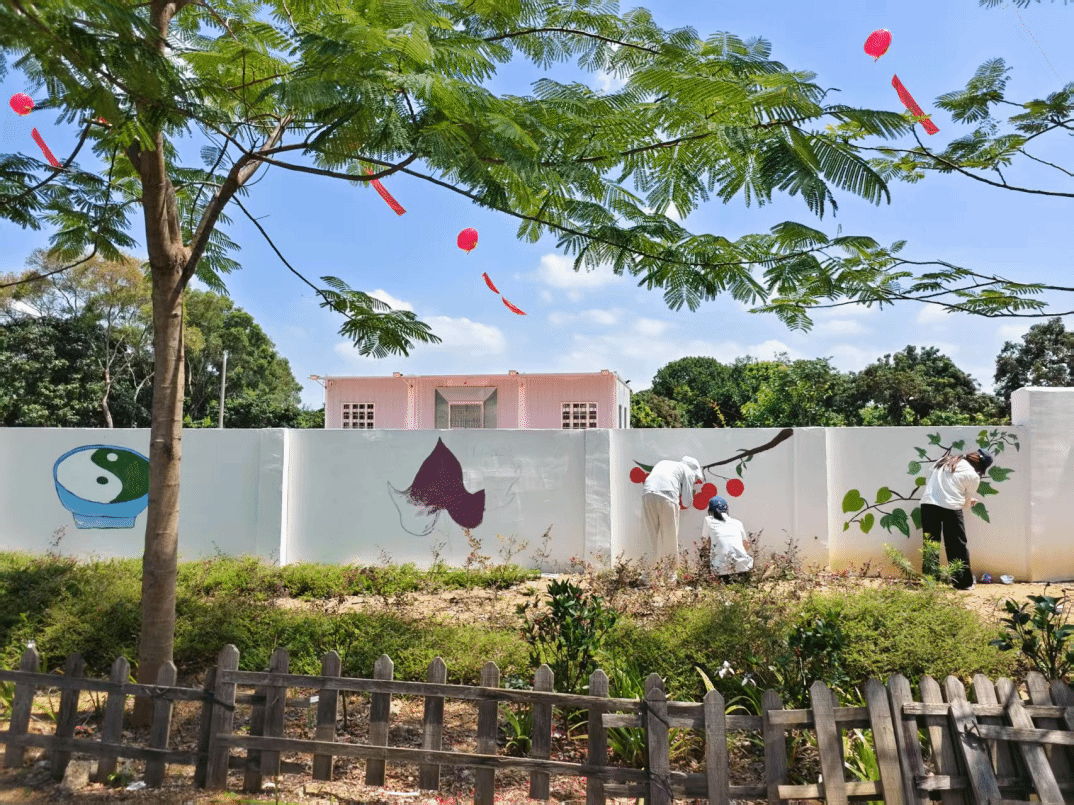

艺术墙绘勾勒农耕画卷。暑期学员们不惧烈日,以色彩为墨,将陶河镇特色农产品与历史文化熔铸于艺术创作中——番薯叶的翠绿、荔枝的艳红、承载南宋爱国护国典故的 “护国菜”等相互交织,一幅幅艺术创作跃然墙面。在美化人居环境的同时,悄然搭建起一座开放式的农耕文明“博物馆”。

成果丰硕向未来:校地协同共筑长效机制

7月6日成果汇报会上,学员代表细数收获:产业调研覆盖多家合作社、助农直播拓宽农户销路、普法宣传惠及百余村民……产业调研、助农直播、舞台剧表演、绿美墙绘、科普讲堂、普法宣传等多个领域成果丰硕,一张张结业证书见证了为期5天的实践成果。“这是科技与乡土的深度对话。”陶河镇党委副书记谢春山表示,暑期学校活动犹如一股清泉,为陶河带来了技术、人才与发展新思维,他热切期待以此次活动为契机,与仲恺农业工程学院构建“人才共育、技术共研、产业共兴”的长效合作机制,让更多科技成果在陶河沃土落地生根。

据了解,仲恺农业工程学院在第二轮“百千万工程”农村科技特派员工作中获得立项202项,参与7项,共计209项,位居全省第一,覆盖粤东西北15个地级市。此次陶河镇农村科技特派员暑期学校实践,正是学校传承“注重实践、扶助农工”理念的缩影。未来,校地双方将持续深化务实合作,让科技赋能的成果在南粤大地落地生根,以“仲恺笔墨”书写更多乡村振兴新篇章。